Societe

0

0

Societe

L'histoire des soins palliatifs

Le milieu associatif

Le milieu associatif

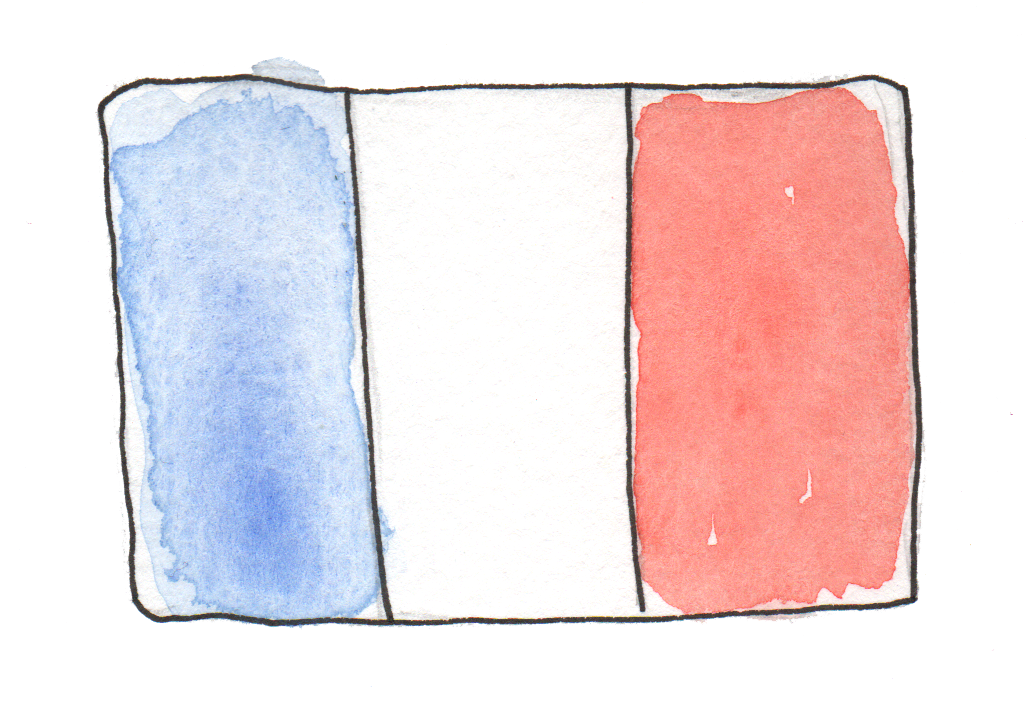

L'affaire Vincent Lambert : un cas francais

Victime d’un grave accident de voiture en 2008, Vincent Lambert, 37 ans, infirmier, est dans un état végétatif chronique, dit syndrome d'éveil non-répondant, des suites d’un traumatisme crânien. Hospitalisé au CHU de Reims, il est immobile et ne répond pas aux stimulis du monde extérieur. Son état ne nécessite pas d’être branché à des machines pour que ses fonctions vitales soient maintenues. Seule la nutrition est assurée de façon artificielle car il ne peut pas déglutir correctement.

En 2012, des tests confirment l’impossibilité d’établir un code de communication. Des manifestations comportementales sont interprétées comme des refus de soins par le personnel soignant. Ces signes et l’absence d’évolution neurologique amènent le médecin de Vincent Lambert à engager une procédure collégiale selon le Code de la santé publique (art. R.4127-37). Le 10 avril 2013, ce médecin prend la décision d’arrêter la nutrition et de diminuer l’hydratation face à ce qu’il qualifie “d’obstination thérapeutique” au sens de l’article L.1110-5.

Cette décision est prise avec l’accord de Rachel Lambert, la femme de Vincent. “On a été jusqu’aux limites de la médecine, qui s’est demandée ce qui était raisonnable et ce qui ne l’était pas”. Elle s’appuie sur les volontés de son époux, exprimées avant son accident. “Il me disait, ‘je ne veux pas de vie diminuée, pas de handicap, pas d’acharnement.’ J’ai essayé de porter sa voix”. La famille, notamment les parents, n’est pas consultée. Avertis, ils s'opposent à l'arrêt des soins et saisissent la justice. Le tribunal administratif de Chalon en Champagne demande alors le rétablissement de l’hydratation et de l’alimentation, 31 jours après le début de la procédure.

C’est le début de six années de batailles judiciaires entre les différents membres de la famille de Vincent Lambert. Des tribunaux français, le Conseil d’État, la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité international des droits des personnes handicapées de l’ONU sont saisis. Les rebondissements et leurs médiatisations font de ce cas un symbole du débat sur la fin de vie en France. Vincent Lambert est mort le 11 juillet 2019, onze ans après son accident et neuf jours après la troisième interruption de ses traitements.

Cette affaire a influencé sur les décisions des législateurs d’amender la loi Leonetti en 2016, notamment en imposant aux médecins le respect des directives anticipées du patient. Une loi que François Lambert, neveu de Vincent, qualifie “d’hypocrite”.

Des questions politiques

Des questions politiques

En France, une première circulaire, dite “Laroque” relative à l’organisation des soins, est écrite en 1986. Elle survient peu après le Congrès International de Nice de 1984, auquel l’ADMD et beaucoup d’associations participent. Les discussions abordent les droits des malades, les soins palliatifs, l’idée d’une mort douce par l’euthanasie. En 1990, un premier Congrès Européen de Soins Palliatifs se tient à Paris avec le président de la République, François Mitterrand, et le ministre de la santé, Claude Evin. Par ce biais, le mouvement palliatif français est reconnu et le sujet pris en main par le monde politique.

Aujourd’hui et depuis quelques années, le système de santé français fait débat. Selon Eric Fourneret, philosophe, la question est, avant toute considération politique et juridique à propos de l’euthanasie : sommes-nous prêts ? En Belgique par exemple, avant de légaliser l’euthanasie, une amélioration du système s’est mise en place. Politique qui s’est concrétisée par l’adoption en même temps, en 2002, de trois lois encadrant la fin de vie, des soins palliatifs à l’euthanasie. Malgré des questionnements plus précoces, aujourd’hui en France les soins palliatifs demeurent méconnus. Les substances actives nécessaires à leur mise en place sont difficilement prescrites pour les accompagnements à domicile ou en ehpad et la question de l’euthanasie active n’est pas tranchée.

La mitigée loi Leonetti-Claeys

La loi française a évolué au fil des années et des affaires qui l’ont traversée. Et déjà, la loi Leonetti-Claeys permettant une sédation profonde et continue jusqu’au décès est vue par certains comme un progrès. Un progrès qui a tout de même ses limites et ses détracteurs. Hypocrite, incomplète ou détournée de sa visée première : cette loi est montrée du doigt par certains acteurs du domaine politique, juridique ou médical.

Thomas Scuderi, membre de l’ADMD et homme politique à Metz, la trouve hypocrite. Selon lui, il faut en discuter sur le plan politique et surtout informer, sensibiliser la population. Caroline Fiat, ex-aide soignante et députée France Insoumise en Meurthe et Moselle considère que l'endormissement alors généré par la sédation ne permet pas une mort “les yeux dans les yeux”. Ce qui pourrait être possible avec une euthanasie.

De l'autre côté de la frontière, au Luxembourg, Jean Huss, homme politique co-auteur de la loi dépénalisant l'euthanasie, accuse la loi française d'avoir de très graves lacunes et ce à cause d'une “attitude condescendante de la part des millieux médicaux qui ont conseillé les gouvernements précédents”. Il reconnait qu'elle répond à certaines questions mais ne clôt pas le débat sur la fin de vie en France.

La fin de vie en France : le systeme est-il hypocrite ?

Thomas Scuderi

Si le débat français autour de la question de la fin de vie ne trouve pas encore de solutions c'est la faute “au lobby médical, à l'industrie et à des convictions liées à le religion chrétienne” selon Jean-Jacques Schonckert, avocat et président de l'association Mäi Wëllen Mäi Wee. Son prédécesseur Jean Huss, lui, est persuadé qu'une consultation populaire pourrait ouvrir la porte à une dépénalisation de l'euthanasie en France.

L'idée d'une telle consultation est en effet souvent mise sur la table par les associations, les politiques et même les citoyens. Mais serait-elle la solution en France ? En théorie, elle permettrait l'expression de cette grande part de la population qui, selon les chiffres, adhérent à une législation de l’euthanasie. Le sujet reste épineux car la formulation intelligente de la question est primordiale. Thomas Scuderi met en garde de ne pas tomber dans des considérations trop sentimentales ou trop axées sur la souffrance afin de ne pas biaiser l'interrogation.

La mise en place d’une consultation citoyenne peut paraître évidente, comme complètement illogique. Christian Esperandieu, délégué départemental de l’association ADMD y voit un choix purement individuel dont la puissance du chiffre, qu’il soit majoritaire ou non, n’a pas à revêtir autant d’importance.

Une greve de la faim pour demander l'euthanasie

Hélène Wuillemin, habitante de Laxou, près de Nancy en France, a 100 ans et elle veut mourir. Fin mai, la centenaire entamait une grève de la faim pour réclamer l'euthanasie qu'on lui refusait. Elle n'est pas malade, juste fatiguée. L'ancienne institutrice a fait des démarches en Belgique et en Suisse pour mettre fin à sa vie, sans succès.

Il y a quelques mois, Helène Wuillemin confiait à FranceInfo : “j'espère que ce sera utile, c'est pour ça que j'accepte [de parler]. Parce que je ne veux pas être une vedette. Je voudrais que ça serve à d'autres, parce qu'il y a tellement de gens qui auraient envie de mourir dans la dignité et qui n'y arrivent pas... Que mon cas aide, ouvre les esprits”.

Le combat de cette dame est l'illustration des débats français autour de la question de l'euthanasie.

Les produits palliatifs et soins palliatifs a domicile en France

Les produits sédatifs sont couramment utilisés en soins palliatifs. Mais certains, restent imprescriptibles pour les médecins généralistes et impossibles à récupérer en pharmacie non-hospitalière. C’est le cas du du Midazolam, recommandé par la Société Française d’accompagnement des soins palliatifs (SFAP) pour la sédation des patients en détresse lors de la phase terminale. Une situation qui fait débat en France.

Des médecins généralistes impuissants

Le midazolam est un agent sédatif, anxiolytique et appartient à la famille des benzodiazépines. Cette molécule détient des vertus hypnotiques, sédatives et permet de calmer les angoisses. Elle est fréquemment utilisée pour des anesthésies et sédations et ne peut être administrée que par des médecins spécialisés. Les seuls usages extra-hospitaliers légaux relèvent de l’urgence ou du transport médicalisé. Un problème que dénoncent les médecins généralistes, impuissants, qui ne peuvent prescrire que morphine et autres anxiolytiques moins puissants.

Le cadre légal le justifie, mais aussi une question de responsabilité. Effectivement, les médecins généralistes n’ont eu, lors de leur formation, aucun enseignement spécialisé en soins palliatifs. Seuls l’ont fait, les oncologues et gériatres. C’est pour cette raison, que des réseaux d’équipes de soins palliatifs mobiles existent dans chaque département pour être en lien avec les soins en ehpad et à domicile. Celles-ci prodiguent des conseils et peuvent intervenir, au besoin.

L’affaire Méheut-Ferron

La situation est en phase de changer à la suite du procès d’un médecin. En novembre 2019, le docteur Méheut-Ferron comparaissait devant un juge d’instruction pour usage du midazolam. Accusé d’avoir involontairement causé la mort de 5 patients en fin de vie par l’injection de cette molécule, il se défendait en critiquant la qualification des faits. Pour cet homme qui s’était renseigné sur le produit, “il ne s’agissait ni d’accélérer la mort, ni de prolonger inutilement le patient. Il s’agissait vraiment, au sens strict, d’un accompagnement qui permet au patient de rester chez lui”. Il était donc, selon lui, dans le cadre légal de la prescription du médicament et de la déontologie. “Il ne faut pas croire que cela était un acte anodin pour moi” confie-t-il au Journal Paris Normandie.

Finalement, le juge décide de le laisser reprendre son activité, décision confortée par la cour d’appel de Rouen le 4 mars 2020 après que le procureur de la république se soit opposé au premier jugement. Cette affaire a ouvert un débat quant à la place des généralistes au sein du dispositif de l’accompagnement des patients en fin de vie. Face à ce cas non-isolé, une pétition de soutien a été signée par des centaines de médecins, à l’initiative de Stéphane Pertuet, président en Normandie de la Fédération des Médecins de France. Cette solidarité révèle aussi l’espoir de certains médecins généralistes d’être en capacité d’accompagner leurs patients en fin de vie, plus qu’ils ne le peuvent aujourd’hui.

Bientôt autorisé ? …

Ces questionnements ont amené la Haute Autorité de la Santé à préconiser la prescription du midazolam par des généralistes. Le 10 février, Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, se ralliait à cette recommandation en autorisant le midazolam par voie injectable d’ici le mois de juin. Ceci devrait figurer dans le nouveau plan d’accompagnement médicamenteux de la fin de vie et des soins palliatifs. L’agence du médicament “procédera à une modification de son autorisation de mise sur le marché” a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse. Ce, afin que le produit soit disponible, aux médecins et en pharmacies de proximité.

Cependant, bien que ces nouvelles dispositions devraient prochainement se mettre en place, le contexte de covid-19 et la démission de l’ancienne ministre pourraient bousculer le calendrier.

Deux philosophies

La tolérance Belge selon Michel Ghins

La Belgique a légalisé l’euthanasie en 2002 alors qu'en France c'est toujours en discussion. Michel Ghins, philosophe, explique cette différence par une tradition de tolérance qui y est plus présente que chez ses voisins français. Le royaume belge comporte trois communautés : néerlandophone, francophone et germanophone. “On est une terre de compromis. On accepte que d’autres personnes n’aient pas la même opinion, en particulier sur les questions éthiques. La France est une société plus conflictuelle. C’est-à-dire qu’il y des camps. La différence d’opinion est moins respectée. On n’a pas cette culture en Belgique”.

Le regard que la société renvoie aux personnes âgées, handicapées ou personnes fortement diminuées sur leur propre vie est révélateur. Un regard pas toujours bienveillant et dicté par la performance ou encore la bonne santé. Le philosophe y voit une “espèce de jugement sociétaire -et même de la part des personnes qui souffrent- sur leur qualité de vie. Il y a des vies qui sont considérées comme n'ayant pas ou plus la qualité suffisante à leurs propres yeux”.

Le coût des soins est aussi à prendre en compte. De plus en plus de personnes âgées ont de moins en moins de moyens. Le penseur belge “ne s'étonne pas que ces personnes demandent l'euthanasie” quand elles se retrouvent seules dans des instutions au sein desquelles le personnel soignant débordé n'a pas le temps d'accorder à chaque individu un suivi nécessaire.

Michel Ghins rappelle que, même si c'est “ancré en nous”, le sentiment que la vie est sacrée est apparu relativement tard dans l’histoire de l’humanité. Il ne s'étonne d'ailleurs pas que “certaines valeurs, dites fondamentales, s'estompent” quand la formation des médecins est uniquement technique.

Le non-dialogue français selon Eric Fourneret

“Le sujet est extraordinairement complexe et il n’y a pas de réponse simple à un sujet aussi complexe” argue simplement le philosophe français, Eric Fourneret. Spécialisé en questions morales et techniques, il s’intéresse à “l'influence mutuelle” qu’entretiennent l’homme et la technique entre eux ainsi qu'aux grands enjeux de la bioéthique, dont l’euthanasie et le concept de fin de vie digne font partie. L’auteur de “Choisir sa mort” et “Sommes-nous libres de vouloir mourir ?” axe pendant plus de dix ans sa thèse de doctorat sur le cas sociétal de Vincent Lambert. “L’objectif est rarement de trancher sur une question mais d’éclairer les différentes façons d’y répondre”.

Une mauvaise organisation médiatique, c’est ce que déplore le docteur. Alors que selon lui, la révision de la loi bioéthique en 2019 aurait pu permettre d’aborder le sujet de l’euthanasie, d'autres enjeux de la bioéthique, comme la PMA pour les LGBT, ont éclipsé le débat de la fin de vie. Même phénomène d’invisibilisation pour l’affaire Vincent Lambert, “ceux qu’on a entendu, ce sont les militants, ceux qui sont pour ou contre l’euthanasie. Finalement, la voix des personnes handicapées, la voix des personnes âgées, la voix des personnes qui sont ultra dépendantes d’un système de soins, ceux qui les entourent et les accompagnent, tous ceux-là on ne les a pas entendus” constate-t-il amèrement.

Des nuances de gris dans un monde ni noir, ni blanc. Selon le philosophe, voilà précisément ce qui manque aux débats et à l’écran. “L’immense majorité des individus, des citoyens, sont plutôt sur les parties grises. Mais, la plus visible est la partie la plus minoritaire”. Le principal handicap étant pour lui “l’incapacité de débattre en France sans s’engueuler. Les gens restent campés sur leurs positions dont les plus dogmatiques ressortent”.

Ce qu’il analyse comme une “querelle de mots plutôt que du dialogue”, des batailles sémantiques infinies. Puisque, “la notion de dignité se discute au chevet du malade”.

Avant de franchir le pas de la légalisation de l'euthanasie, Eric Fourneret s'interroge sur l'organisation des soins en fin de vie actuelle. “Il ne faut pas [que la légalisation de l'euthanasie] soit un frein dans l'amélioration des systèmes de santé”.

Il faut “développer une réponse à la française” préconise le chercheur. Puisque “culturellement il y a des différences fondamentales qu’on ne peut pas négliger” entre les pays du nord, outre-atlantique et la France. “On n’a pas la même culture du questionnement éthique” ni ce pragmatisme anglosaxon, donne-t-il comme exemple. “On ne peut pas faire un copier-coller d’une législation existante” assure le philosophe pour contrecarrer les idées d’associations et politiques en France. L'avancée française “à tatons” sur ces questions “n'est pas hypocrite” car, pour le philosophe, il vaut mieux que l'accès à l'euthanasie soit difficile plus que l'inverse.

“Si les gens réagissent si mal à la fin de vie, c’est parce qu’on a perdu ce contact avec ce qui est inhérent à la vie, c’est qu’un jour ça va s’arrêter”. Dans une société hyper-individualisée, techniquement évoluée dans le domaine médical, nous nous serions déconnectés de l’idée de la mort. La seule solution apparente pour le philosophe réside dans de la discussion pour “se re-familiariser avec la fin de vie”.

L'affaire Tine Nys

L’affaire belge Tine Nys continue de résonner. La cause ? Il s’agit de la première poursuite judiciaire survenue depuis la légalisation de l’euthanasie en 2002.

Tine Nys est en proie à des souffrances psychiques. Suivie psychologiquement depuis 2003, elle tente de se suicider en 2009. Diagnostiquée autiste, atteinte d’un trouble de la personnalité, elle ne supporte pas sa différence et manifeste son souhait de mettre fin à sa vie. Alors âgée de 38 ans, elle est finalement euthanasiée le 27 avril 2010.

Mais des irrégularités apparaissent. La loi ne prévoit pas d’euthanasie pour le seul motif de trouble psychologique. Seulement en cas de “maladie grave et incurable”. La soeur de la jeune femme porte plainte et se constitue partie civile. Le psychiatre et le médecin généraliste de la jeune femme ainsi que le médecin exécutant sont suspectés de ne pas avoir agi conformément à la loi. Alors que le procureur d’un premier recours préconise un non-lieu, la partie civile use d’un second recours. Ce procès est inédit, jamais une telle affaire n’est allée aussi loin. La cour d’appel, fin 2018, de la chambre de Gand, demande un renvoi et modifie la nature de l’acte. Il faut désormais statuer sur un empoissonnement : un homicide volontaire dont la peine encourue est la perpétuité. Le 17 janvier 2020, le procès d’assises au Palais de Justice de Gand juge les trois hommes mis en cause. La famille dénonce un “suicide assisté” et une euthanasie réalisée à la “hâte” non conforme à la loi.

Toutefois, lors du procès, accusés et témoins rapportent l’envie de la défunte de mourir. Une note écrite signée par procuration à la demande de l’euthanasiée en attesterait. Le 31 janvier 2020 le dossier se clôt : le jury les acquitte.

Tenter de percer la conscience d’une personne qui n’est plus de ce monde est chose hasardeuse. Cette affaire inédite, sur base psychiatrique, a relancé le temps d’une décennie un débat complexe. Des souffrances psychologiques, aussi impénétrables et inapaisables soient-elles, suffisent-elles pour recourir à l’euthanasie ? Alors qu’il n’existe aucune exactitude et précision scientifique sur le sujet ? À quel curseur se fier ? Faut-il libéraliser l’euthanasie ou lui conférer un cadre plus stricte ? Où se trouve la frontière entre prévention au suicide et reconnaissance d’une souffrance durable ? Comment éviter les dérives ? Ces questions dépassent le cadre actuel de la loi belge dont la commission de contrôle en assure l’application légale.

Une avancee societale ? Des derives a eviter

L'avènement du mouvement des soins palliatifs va de pair avec le début de l'engagement associatif dans le même domaine. L'Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité (ADMD) est une des plus active, militante et importante de ce mouvement. Elle voit le jour en France il y a 40 ans, en 1980, à l'initiative du médecin Pierre Simon et de l'écrivain Michel Lee Landa.

Un an avant, l'écrivain publiait un manifeste dans Le Monde intitulé “Un droit”. Par ce biais, il voulait lutter contre l’acharnement thérapeutique. L’association se fit connaître par le Congrès International ayant eu lieu à Nice, rassemblant 28 associations militant pour le même droit. Aujourd’hui en France, l’ADMD est présidée depuis 2007 par Jean-Luc Romero. En Belgique c’est Jacqueline Herremans qui en est à la tête.

En France, le principal combat de l'ADMD est que chacun puisse “bénéficier d’une mort consentie, sereine et digne”. Afin d'atteindre cet objectif, les membres de l'association militent pour le vote d'une “loi visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté et à assurer un accès universel aux soins palliatifs”. Le mouvement assure que cette loi permettrait aux français une “ultime liberté”.

En Belgique, même si l'euthanasie est dépénalisée depuis 2002, le combat de l'association n'est pas terminé. Jacqueline Herremans déclare avoir “certainement bien plus de travail depuis que les lois ont été votées qu'auparavant, lorsque [qu'ils étaient] un lobby, un groupe de pression”. Elle ajoute que la mission maintenant est de rendre service aux patients.

De fait, longtemps, et dans les pays latins plus qu’ailleurs, la vie fut un don de Dieu dont elle procédait. La médecine officielle en arrivait à confondre déontologie et théologie, comme en France, ou l’Ordre des medecins sert de porte-voix à l’Eglise. Un respect “absolu” -ou plutôt aveugle- de la vie se retourne contre lui-même et, ruine par les moyens qu’il emploie, devore ce qu’il entend préserver : la qualité de la vie, l’avenir de l’espèce. La prolifération des tares héréditaires et les avortements clandestins sont les fruits amers de ce fétichisme.

Pierre Simon, “De la vie avant toute chose" 1979

La presidente de l'antenne belge de l'ADMD explique la vision, les missions et comment fonctionne l'euthanasie dans son pays.

La presidente de l'antenne belge de l'ADMD explique la vision, les missions et comment fonctionne l'euthanasie dans son pays.

“On va liquider les vieux, les enfants”. Voilà le genre de préjugés auxquels l’association tâche de faire face vis-à-vis de la loi. Elle les connaît bien, car ces craintes n’ont évidemment pas épargné la Belgique. “Nous avons un rôle de laboratoire” explique la présidente. L’ADMD œuvre par exemple à l’étranger, comme lors de l’affaire Carter au Québec, alors invitée par l’avocat des parties requérantes. Ou encore, en France, dont l’exemple reste “malgré tout quelque peu décevant” selon elle.

“A mon sens il n’y a pas de dérives. L’euthanasie intervient pour une partie très marginale. Les décisions de sédations, d’injonctions de morphine en soins palliatifs sont plus courantes” affirme Jacqueline Herremans. En 2019, il y a eu 2 655 déclarations d’euthanasie sur un total de 110 000 décès. Permettre l’euthanasie dans un pays ne signifie pas euthanasier tout le pays. “Ce n’est pas rien de demander l’euthanasie et pour le médecin d’accéder à une demande” rappelle-t-elle.

Dans les années 1970, la population remarque ce que des études confirment : avec les avancées techniques et médicales, nous vivons de plus en plus longtemps. Malgré l’âge, la perte d’autonomie, il nous est permis de cumuler des années supplémentaires.

La science évolue en même temps que les situations médicales se transforment. Mais elle a toujours ses limites et conduit parfois à prendre des décisions. Accidents, mort cérébrale, paralysie, souffrances inapaisables…. Le tableau ne peut jamais être le même mais les questionnements concernent de plus en plus de gens. Le comment mourir s’immisce dans les esprits. Le comment prévaut sur la mort en elle-même, des concepts d’autonomie et de dignité émergent.

En 1967, à Sydenham au Sud de Londres, Cicely Saunders ouvre le St Christopher’s Hospice. C’est le début du « Mouvement moderne des Hospices », rebaptisé "Soins palliatifs" au Québec en 1975, qui va rapidement se développer dans différents pays du monde.

La volonté de Cicely Saunders d’ouvrir un lieu d’accueil et de soins réservés aux personnes en fin de vie se fonde sur son expérience et ses observations. Travailleuse sociale de santé publique, elle rencontre en 1947 David Tasma, juif polonais de 40 ans, survivant du ghetto de Varsovie, atteint d’un cancer incurable. Touchée par sa détresse, elle s’implique et l’accompagne par son amitié et son écoute quotidiennement. Cette période durera deux mois, jusqu'à la mort de David. C’est une rencontre déterminante.

Cicely Saunders constate, à l’époque, que les médecins ont du mal à prendre en compte les problèmes spéciaux de chaque individu. Ils sont réticents à l'idée de «voir le patient comme un tout». Des traitements sont alors administrés aux patients sans considération de leurs intérêts et dans le seul but de retarder la mort. Elle explique que «des progrès avaient été accomplis dans le traitement du cancer, ils profitaient à quelques uns, mais pour les autres ils prolongeaient le temps de la maladie et de la dépendance en conduisant à une souffrance aussi bien mentale que physique. On mourait de plus en plus à l’hôpital sans prise en charge appropriée. La peur d’une mort douloureuse et solitaire était largement répandue ». Elle préconise alors une voie où les soins et l’acceptation de la mort ne seraient ni résignation de la part du patient ni défaitisme ou négligence de la part du médecin.

Diplômée de médecine, Cicely Saunders effectue de nombreuses recherches sur le contrôle de la douleur dans les maladies terminales en expérimentant l'usage de la morphine. Elle tient aussi compte des autres symptômes de la fin de vie, tels que les escarres, les nausées, les vomissements, les insomnies.

Lorsqu’elle crée le St Christopher’s Hospice, toutes ses découvertes sont mises au service des patients. Leurs besoins sont nombreux, évolutifs et spécifiques à cause de la diversité des pathologies. Ainsi, la docteure Saunders créée une équipe multidisciplinaire composée de spécialistes et même de volontaires. Des infirmières aux médecins, tous sont impliqués dans les soins et les traitements. Unis pour tenter de percevoir les besoins des patients à leur niveau le plus profond. Ils sont pris en charge sur tous les plans pour pallier à toutes les détresses : physiques, mentales, émotionnelles, sociales et même spirituelles. Les familles sont également impliquées auprès de leurs proches malades dans la démarche des soins palliatifs. Elles bénéficient d’un accompagnement : «tout comme le patient, la famille doit accomplir un parcours», écrit Cicely Saunders. L’hospice établit même un service de suivi de deuil.

Les procédés et les méthodes générés par la docteure Saunders ainsi que sa philosophie des soins en fin de vie, inspireront la création des futurs soins palliatifs. Elle continuera tout au long de sa carrière à faire de la recherche pour en améliorer le fonctionnement.

Interrogée dès 1976, durant les débats autour d’un projet de loi qui ouvrait la possibilité aux «incurables» de choisir l’euthanasie, elle défend que «les soins palliatifs ne doivent pas être assimilés à l’euthanasie, ni confondus avec elle». Pour elle le retrait de moyens artificiels de prolonger la vie ou l’usage de médicaments contre la douleur qui peuvent parfois raccourcir la vie ne doivent pas être qualifiés d’euthanasies. Elle craint que «si une légalisation intervenait, les patients jugés incurables pourraient interpréter le droit qui leur serait donné d’opter pour une mort rapide comme un devoir de le faire». Mais elle écrivit aussi : «la mort est-elle l'ennemie de nos patients ? Mon devoir est de m'occuper de la santé du patient. En certaines circonstances, la mort est dans l'intérêt de la santé. Il n'est pas sain de faire traîner la mort en longueur». Positions qui alimentent encore les débats actuels.

En France, les soins palliatifs se font connaître par quelques pionniers dès les années 70. Ils sont promus par la circulaire DGS/3D du 26 août 1986 “relative à l’organisation des soins et à l’accompagnement des malades en phase terminale”. Inspiré du Rapport Laroque “Soigner et accompagner jusqu’au bout. L’aide aux mourants”, rédigé par un groupe pluridisciplinaire d'experts présidé par Geneviève Laroque, cette circulaire pose clairement les objectifs français : partout où il y aurait des patients en fin de vie, ils devraient pouvoir bénéficier à terme des soins palliatifs. La loi dite Kouchner, du nom du ministre qui l’a soutenue, du 9 juin 1999 garantit le droit à l’accès aux soins palliatifs. Elle instaure le droit à la sédation et permet au patient de s’opposer “à toute investigation ou thérapeutique”. En 2002, cette loi est renforcée avec le lancement d’un plan de développement des soins palliatifs. Le 22 avril 2005, la loi Léonetti relative aux droits des malades et à la fin de vie entre en vigueur. Elle permet la rédaction de directives anticipées (sans valeur contraignante), la limitation ou l’arrêt de tout type de traitements, y compris l’alimentation et l’hydratation, ainsi que la sédation en phase terminale. Elle est renforcée par la loi Léonetti-Clayes en 2016 qui pose le principe que “toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté [et] une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience peut être administrée jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt des traitements”. La possibilité de faire une demande d’euthanasie est un débat toujours d’actualité.

En Belgique, les années 80 voient l’apparition des premières initiatives en soins palliatifs. Elles sont créées par des professionnels de santé, principalement des infirmiers et des médecins sensibles à la question. Il y a des équipes mobiles, des unités résidentielles et des équipes mobiles intrahospitalières. Ces équipes et ces structures se développent sans financement des pouvoirs publics. Les différents acteurs se regroupent dans la Fédération Belge des soins palliatifs en 1989. Sous l’impulsion du Ministre de la Santé publique, Philippe Busquin, un premier Arrêté Royal du 19 août 1991 permet les premiers financements. D’autre évolutions ont lieu au cours des années 90 : congés pour les soins palliatifs en 1995, reconnaissance des plateformes en soins palliatifs en 1997, reconnaissance des équipes de soutien au domicile en 1998, forfait soins palliatifs en 1999. Elles permettent une plus large implantation des soins palliatifs sur le territoire, la sensibilisation de la population et des professionnels de santé et au plus grand nombre de citoyens de pouvoir en bénéficier. Une loi reconnait les soins palliatifs en 2002, elle les définit et en fait un droit accessible à tous. Celle-ci est élargie en 2016. Aujourd’hui les soins palliatifs sont présents dans tous les secteurs de soins, du domicile aux hôpitaux.

Au Luxembourg, à la fin des années 80 des bénévoles de la Croix Rouge et de Caritas s’occupent de personnes en fin de vie. En 1990 ces deux associations accompagnées de l’AMIPERAS (Amicale des personnes âgées et solidaires) créent, sur l’impulsion du Ministère de la Famille, Omega 90. C’est une association reconnue d’utilité publique qui s’occupe de prodiguer et promouvoir les soins palliatifs. En parallèle le Dr Bernard Thill, de l’Hôpital de la Ville d’Esch-sur-Alzette (CHEM), propose des groupes de discussion sur des projets de soins palliatifs. Fondée en 1988, la Commission Consultative Nationale d’Éthique débute ses travaux en 1989. C’est seulement en 1994 que la première unité de soins palliatifs s’installe à l’hôpital de la ville d’Esch-sur-Alzette avec cinq lits. Il est pour la première fois mention des soins palliatifs dans la législation en 1998 dans le règlement grand-ducal du 21 janvier portant sur l’exercice de la profession d’infirmier. Dix en plus tard, le 19 décembre 2008, la loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et au congé d’accompagnement et la loi relative à l’euthanasie, au suicide assisté et aux dispositions de fin de vie sont votées par les députés. Elles sont complétées par la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations des patients qui précise les relations entre les patients et les prestataires de soins de santé et met l’accent sur la prise en compte de la volonté des patients.

Mais le Conseil d’Etat la rejette. Il considère que la “souffrance physique ou psychique constante et insupportable sans perspective d’amélioration” donnant droit à l’euthanasie est non avenue. En parallèle, les soins palliatifs ayant pour but d’apaiser les souffrances, font l’objet de débats à l’assemblée. Ainsi, pour le conseil d’Etat, les deux textes en discussion sont inconciliables.

Cette hostilité de l’institution qui partage avec la chambre des Députés la mission de voter les lois subsiste malgré les amendements successifs. Finalement, le projet de loi de la députée socialiste Lydie Err et de son confrère écologiste, Jean Huss est adopté conjointement au texte relatif aux soins palliatifs le 18 décembre 2008.

Situation inédite au Luxembourg, le Grand Duc Henri a fait savoir, quelques semaines avant, son refus de signer le texte. Il expliquera plus tard, “j’ai seulement essayé de rester fidèle à ma vérité”. Catholique pratiquant, sa contre-signature est pourtant une condition à la promulgation des lois requise par l’article 34 de la Constitution.

Jean-Claude Juncker, alors premier ministre luxembourgeois, entame ainsi une grande réforme constitutionnelle qui réduit les prérogatives du Grand Duc à une simple signature protocolaire où son consentement au texte n’est plus nécessaire à la promulgation.

C’est ainsi que le 16 mars 2009, près de 3 mois après son adoption par la chambre des députés, la loi relative à l’euthanasie et au suicide assisté est promulguée. Vivement critiqué dans le pays, ce texte reste pour beaucoup imparfait.

“Il y a 10 ans c’était très houleux [d’évoquer le suicide ou l’euthanasie]. Mais il y a vingt ans c’était encore plus houleux” se remémore Jean-Jacques Schonckert, avocat général à la Cour du Grand-Duché et président de l’ADMD Luxembourg. Lors de l’adoption en 2009 de la loi sur l’euthanasie et l’assistance au suicide, le pays a connu un véritable déchirement politique.

Si le pays est le premier à consacrer un droit pour tout bénéficiaire de soin de refuser tout intervention ou diagnostique sur sa personne, les réflexions palliatives et euthanasiques prirent plus de temps que dans les autres pays du Bénélux (Belgique, Pays-Bas). Malgré le dépôt d'une proposition de loi en 2002 dépénalisant l’euthanasie active et l’assistance au suicide, il faut attendre 2007 pour que le projet soit soumis à la chambre des députés.

$(document).ready(function(){

var racontrReady = new EventListener();

racontrReady.addEventListener('RacontrReady', function () {

var classToFix = ".menu";

$(classToFix).css('position','fixed').appendTo('#racontr-body').wrap('<div id="compos" style="width:100%"></div>').wrap('<div id="wrapper"></div>');

$('#wrapper').css('width',$(classToFix).width());

var stickyID = $(classToFix).attr('id');

$('#compos .' + stickyID).css('left', "inherit");

});

});

Christian Esperandieu

Christian Esperandieu

“La loi Leonetti est suffisante”. Inscrire l’euthanasie dans la loi laisse toujours planer, selon la protestante, “le danger de l’abus”. Hanitra Ratimanampoka explique. “Lorsque vous donnez un outil à des personnes, il y a des personnes qui vont réagir comme vous le pensez et puis d’autres vont en abuser. Einstein a dit que s’il savait comment on allait utiliser la bombe atomique, jamais il ne l’aurait inventée”. Pour résumer, mettre cet “outil” dans les mains de personnes bienveillantes, c’est aussi l’exposer à celles de personnes malveillantes. “Il faut faire très attention, avertit-elle, car une fois l’euthanasie légalisée, même avec de bonnes intentions, ça peut ensuite être utilisé à mauvais escient. Est-ce qu’on arriverait à mettre une limite et dire stop” ?

Peurs collectives liées à notre histoire et méfiances laissent entrevoir pour certains des dérives : euthanasies économiques, outil politique, génocides, arme de guerre...

Avec le temps et les avancées scientifiques, médicales, il appartient à nous tous de nous poser la question : qu'est-ce que le progrès ? Où comptons-nous aller et quelles limites repousser ?

Les departs a l'etranger

Pionniere dans les soins palliatifs la France doit aujourd'hui les faire evoluer pour que le plus grand nombre en beneficie.

25% des personnes demandeuses accèdent finalement aux soins palliatifs en France. Docteur Kaercher, médecin en service gériatrie à Strasbourg, évoque un manque de structures mais tient aussi à relativiser ce chiffre. Il explique également les conditions réelles d’une sédation.

Hanitra Ratismanampoka, pasteure

François Lambert, devenu avocat, nous a accordé un entretien le 1er février 2020 où il revient sur différents aspects de « l’affaire » autour de son oncle. Événément qui a changé sa vie, boulversé sa famille et marqué les français.

L'ADMD n'est pas la seule association à lutter pour les soins palliatifs. C'est aussi le cas de l'ASP, JAMLAV ou encore Le Choix.

À la différence de l'ADMD, ces dernières ne prônent pas l'euthanasie mais plutôt un accompagnement du patient en fin de vie. Ces associations sont en quelque sorte le relais du personnel soignant quand celui-ci n'a pas le temps, ni les moyens pour un suivi digne de ce nom.

La législation française, qui permet la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès mais interdit l’euthanasie, conduit certains citoyens de ce pays à se tourner vers la possibilité d’aller en Belgique. À chaque médiatisation, la demande s’accroît. Comme après le cas de l’écrivaine française Anne Bert, atteinte de la maladie de Charcot, décédée d'une euthanasie en Belgique en 2017.

Jacqueline Herremans, présidente de l’ADMD Belgique, témoigne que les demandes des français sont quotidiennes. “En 2017, sur un total de 464 demandes, 354 venaient de France." Et ce n’est qu’une petite partie, en effet, d’autres - patients et médecins français - s’adressent directement à des confrères belges. Même si son association donne sur son site des conseils aux citoyens français, elle constate : “on est devant un dilemme. D’une part pour répondre de façon humaine aux demandes. Mais d’autre part, ces dossiers sont beaucoup plus énergivores et chronophages qu’une demande de la part d’un patient qui réside en Belgique” .

Avec le transfert puis le traitement du dossier par de nouveaux médecins qui doivent tout reprendre de zéro le parcours est long. Surtout qu’une demande d'euthanasie demande du temps et de multiples allers-retours pour réaliser la demande répétée lors d’entretiens. Dans les cas liés à la psychiatrie, Jacqueline Herremans tranche, “nous les décourageons tout de suite. Il est impossible de suivre ce genre de dossier sans une présence sur plusieurs mois, voire une année et demie”. Elle ajoute, « Des médecins nous disent: on n’en peut plus car l’euthanasie doit être le soin ult ime au bout d’un parcours. Il est inconcevable que des personnes arrivent avec leur valise pour une euthanasie au plus tard le vendredi ». C'est aussi le signe d'une méconnaissance et d'une mauvaise compréhension des lois et des pratiques par les français qui font le souhait de mourir en Belgique.

Combiné au désir de conserver une qualité d'accompagnement des patients optimal cette situation pousse certains établissements à dire stop. Ils ferment leurs portes à cet afflux de demande française. De plus c'est un projet qui coûte cher. Yves de Locht, médecin, donne une estimation des dépenses s’étalant de 5 à 6000 euros environ. Il faut compter déplacements, transports, produit, séjours et hospitalisation pour le patient et ses proches. Donc même si les français ne sont pas exclus du champ d’application de la loi, du moment que toutes les conditions légales sont remplies et que les frais peuvent être payés, dans les faits c'est un parcours compliqué.

De fait, dans sont rapport concernant les années 2016 - 2017 la Commission fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie indique que « 23 patients résidant à l’étranger sont venus en Belgique afin d’obtenir une réponse favorable à leur demande d’euthanasie » . Un chiffre à relativisé, car les documents d'enregistrement ne comportent pas la mention du pays d'origine du patient. Mais, même sous-estimé, il montre la différence entre le nombre important de volontés exprimées et la réalité du nombre d'euthanasies pratiquées en Belgique sur des français.

On peut souligner qu'il est aussi possible pour des Français d'obtenir l'euthanasie au Luxembourg, dans des conditions proches de la Belgique. Ce phénomène s'accroît, surtout pour les frontaliers, mais reste confidentiel, le Luxembourg recense 71 cas en 10 ans entre 2009 et 2019).

æ A voir par rapport au texte juste à côté, lequel on garde ou les ajustements entre les deux à opérer (notamment les liens hypertextes) : UN INTERET POUR LA FRANCE :

La législation française, qui permet la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès mais interdit l’euthanasie, conduit certains citoyens de ce pays à se tourner vers la possibilité d’aller en Belgique. À chaque médiatisation, la demande s’accroît. Comme après le cas de l’écrivaine française Anne Bert, atteinte de la maladie de Charcot, décédée d'une euthanasie en Belgique en 2017. // A chaque médiatisation, la demande s’accroît. C’est en tout cas ce qu’il se passe en Belgique. « Nous recevons des demandes de français de manière quotidienne » affirme Jacqueline Herremans, présidente de l’ADMD (Association du droit de mourir dans la dignité ». Ce, depuis le cas de l’écrivaine française Anne Bert, atteinte de la maladie de Charcot, décédée en Belgique en 2017 après un recours à l’euthanasie.. D’autres solutions existent pourtant, comme la Suisse (suicide assisté, dont seule l’association “Dignitas”accompagne les étrangers) et le Luxembourg (71 cas en tout en 10 ans entre 2009 et 2019). Mais sans demande significative de la part des français.

« On est devant un dilemme. D’une part pour répondre de façon humaine aux demandes. Mais d’autre part, ces dossiers sont beaucoup plus énergivores et chronophages qu’une demande de la part d’un patient qui réside en Belgique” dans leur transfert puis leur traitement par de nouveaux médecins qui doivent reprendre tout de zéro. Jacqueline Herremans souligne qu’un dossier euthanasie demande du temps « avant le dernier voyage » et de multiples allers-retours pour réaliser la demande répétée lors d’entretiens. Celle qui est aussi avocate prend notamment l’exemple de la psychiatrie : « nous les décourageons tout de suite. Il est impossible de suivre ce genre de dossier sans une présence sur plusieurs mois, voire une année et demi ».

Certains établissements disent stop à cet afflux français considéré comme massif et leur ferment leurs portes. « Des médecins nous disent « on n’en peut plus car l’euthanasie doit être le soin ultime au bout d’un parc ours. Il est inconcevable que des personnes arrivent avec leur valise pour une euthanasie au plus tard le vendredi » rapporte-t-elle. Dans les faits, même si aucune règle ne demande d’indiquer la nationalité de la personnes concernée et donc d’obtenir des chiffres réels, l’état belge avance le chiffre de 23 français demandeurs d’euthanasie entre 2016 et 2017 / (moyenne de 2016-2017) / Alors même que Jacqueline Herremans mentionne les données de l’ADMD : « En 2017, sur un total de 464 demandes, 354 venaient de France. Et ce n’est qu’une petite partie de l’ensemble », puisque d’autres - patients et confrères français - s’adressent directement à des médecins belges sans passer par l’intermédiaire associatif. Finalement, si beaucoup en font la demande, ils ne sont que très peu à parvenir au but. Yves de Locht, médecin, donnait une estimation des dépenses s’étalant de 5 à 6000 euros environ, comptant ainsi déplacements, transports, produit, séjours et hospitalisation

« Il n’y a pas de restriction au niveau de la loi en ce qui concerne la résidence ». Elle ne prévoit aucune discrimination. Aucune raison d’exclure les français du champ d’application de la loi, du moment que toutes les conditions légales sont remplies et que les frais, non remboursés par la sécurité sociale belge, peuvent être payés. Dans les faits donc, aucune interdiction, mais un parcours compliqué.

PHRASE CITATION :« Comme dirait un médecin que je connais : la préparation à l’euthanasie c'est comme un gâteau. Ça met du temps. Il faut tous les ingrédients ». Jacqueline Herremans.

Le saviez-vous ?

Le 29 mars 2020, en situation de pandémie, un décret est publié sur le “Journal Officiel” du gouvernement, pouvant rendre exceptionnellement le Rivotril (ou clonazépam, molécule faisant partie des benzodiazépines, est un anxiolytique qui est utilisé notamment comme sédatif et présente un risque de dépendance très élevé ) plus accessible. Y était alors évoquée : “Une dispensation, jusqu'au 15 avril 2020, par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d’être atteints par le virus SRAS-CoV-2 dont l’état clinique le justifie sur présentation d’une ordonnance médicale portant la mention “Prescription Hors AMM dans le cadre du Covid-19”.